骨粗鬆症

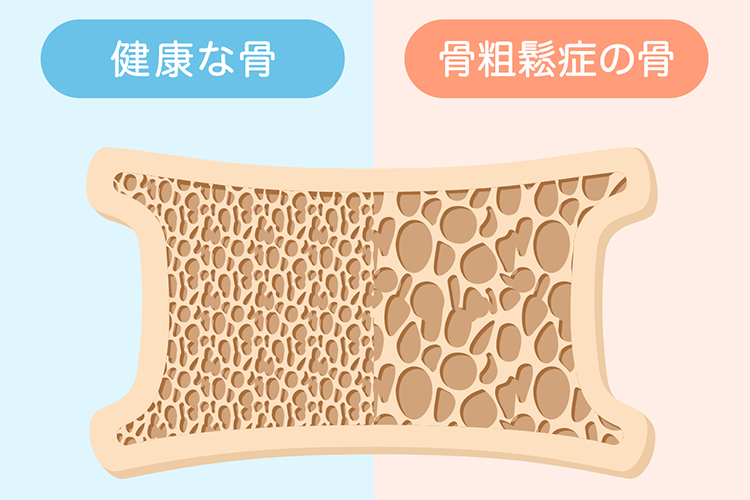

骨粗鬆症とは、骨の中に含まれるカルシウムの量が減少し、鬆(す)が入ったように骨がスカスカになってしまう病気です。

骨がもろくなっているため、階段を踏み外したり、くしゃみをしたり、重い荷物を持ち上げるといったわずかな衝撃でも骨折をきたすことがあります。

閉経後にホルモンバランスが変化し、骨粗鬆症になる女性が多いのですが、男性の場合も加齢に伴ってリスクが高まります。

そして、骨粗鬆症による骨折から歩行が困難になり、そのまま寝たきり状態になってしまうケースもよくみられます。

ただし、早期の段階で整形外科を受診し、専門的な治療や適切な生活改善を行ったならば、骨密度の減少を改善し、骨折リスクを大幅に減少させることが可能になります。

主な検査

患者様の訴えや症状などから骨粗鬆症が疑われるときは、診断をつけるため、骨密度測定、X線撮影、血液検査、尿検査などを行います。

このうち骨密度測定は、骨の強さを判定する際の重要な尺度となるものであり、単位体積あたりの骨量を調べます。

いくつかの種類がありますが、当院では主にDXA法を採用しています。

これは高低2種類の異なるX線を測定部位に照射し、その透過度をコンピュータで解析することで、骨量を調べます。

主に腰椎と大腿骨頸部を測定しますが、誤差が小さいことでも知られています。

DXA法の検査による痛みはなく、短時間の照射で済むので放射線の被爆量が少ないという利点もあります。

また、X線撮影は、骨折や変形などが起こっていないかを確認するために行われます。

血液検査や尿検査は、骨代謝マーカーや各種ホルモンバランスなどを測定し、骨粗鬆症の進行度や骨折リスクを把握するうえで重要な検査となります。

このような方は、念のため骨密度検査を受けましょう

- 60歳以上の女性

- ご家族に大腿骨骨折をした方がいる

- 煙草を吸っている

- ステロイド薬を使用している

- お酒を大量に飲まれる

- 背中が丸まっている

- 糖尿病の治療を受けている

- 20歳のころと比較して身長が5㎝以上低くなった

- 過度の食事ダイエットをされたことがある

骨粗鬆症の治療

患者様によっても異なりますが、基本的には食事療法と運動療法、薬物療法を組み合わせて行います。

このうち食事療法では、カルシウムが含まれる食品を積極的に摂るようにします。

また、カルシウムの吸収を促進するビタミンDやビタミンKなどの栄養素も必要となりますし、たんぱく質が不足すると骨密度の低下を招きます。

高齢の方のなかには、食欲が落ち込んで肉や魚、乳製品などを十分に摂取していないケースも見受けられますが、このような生活習慣を続けていると骨粗鬆症が進行しやすくなるので、十分にご注意ください。

また、骨は負荷がかかるほど骨を作る細胞が活発になりますので、適度な運動習慣も大切になります。

ただし、すでに骨粗鬆症が進行している患者様の場合は、無理な運動で骨折してしまう危険があります。

どのような運動が好ましいのか、どの程度の負荷にとどめるべきなのかなど、注意が必要となりますので、必ず医師の指導のもとで行うようにしてください。

食事療法や運動療法だけでは不十分なときは、薬による治療を併せて行っていくことが大切になります。

具体的には、骨吸収を抑制するお薬、骨形成を促進するお薬、骨の主要な成分となるカルシウムなどを補うお薬があるので、患者様の状態を見極めたうえで最適な薬剤を処方いたします。